【草木工房】山崎和樹先生・山崎広樹先生 「父と子 それぞれの視点と時代の風を取り入れ伝える、草木染の教え」

2024年10月5日公開

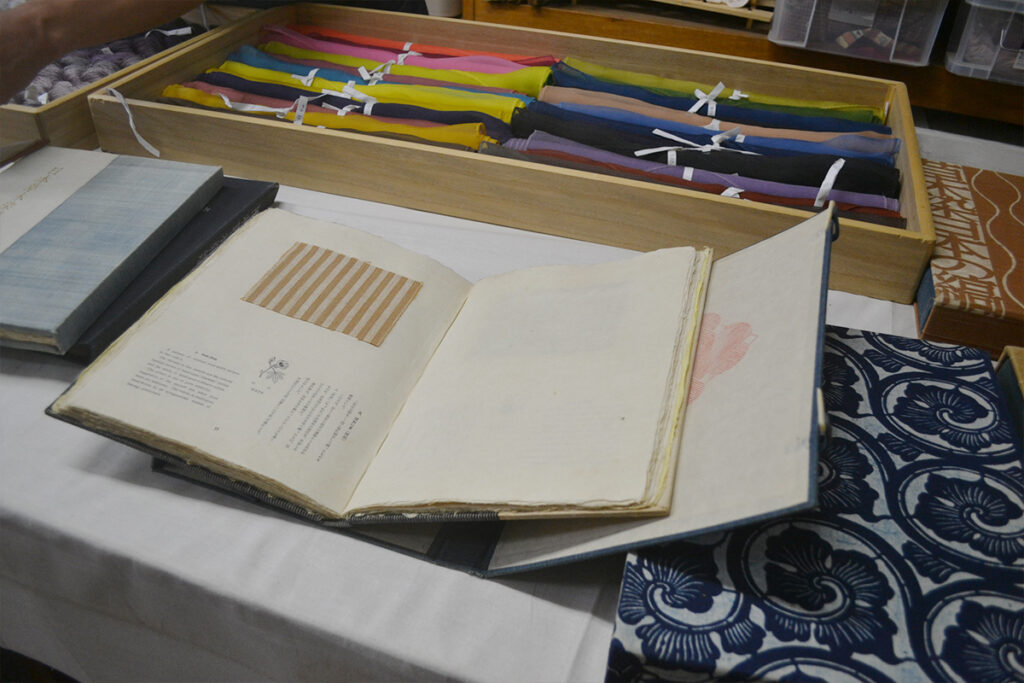

川崎市・柿生にある草木工房。ここでは、昭和4年から続く草木染の技術が今も大切に守られています。化学合成染料が主流となり、便利さが求められる現代。そんな中、山崎和樹先生・広樹先生は、この場所で染色技術を受け継ぎ、世の中に広める活動に親子で取り組んでいます。そんなおふたりに、草木染の魅力や活動にかける思いを語っていただきました。

—現在の活動内容について教えてください

◯和樹先生

現在の主な活動は、草木染の講座です。祖父、父から受け継いだ草木染をどう広めるか考えたときに、まず「作品を販売する」という方法をやめようと決めました。

父の時代には着物がよく売れ、父も染色作家として広く知られていましたが、化学合成染料が主流となり、安価で扱いやすく、丈夫なものがいくらでも手に入るこの時代、昔のように着物を販売することは難しいんです。そこで草木染を体験していただく講座を開くことにしました。

私は農学部出身で、天然物有機化学の植物色素を専門としておりました。作家としての活動も行なっていましたが、やはりデータをまとめ、科学的な視点で研究するほうが自分に合っていると感じています。染色のさまざまな性質を分析し、資料にまとめたデータをもとに教え始めたところ、多くの方々が興味を持って集まってくれるようになりました。

◯広樹先生

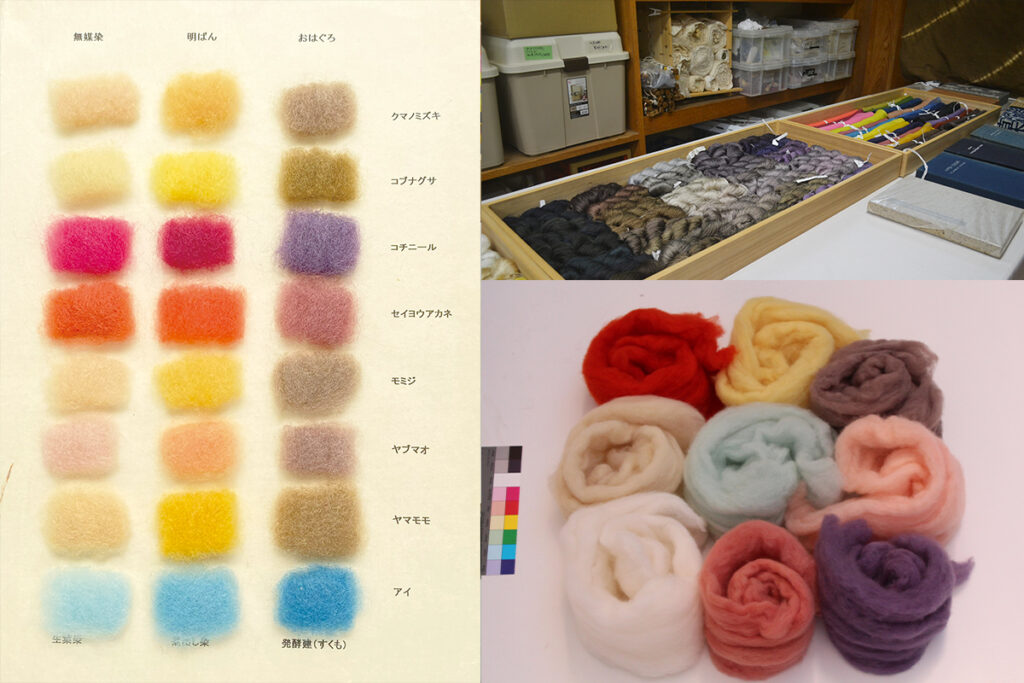

講習は月に10回ほど開催し、絹や木綿など、さまざまな天然素材を使って染めています。藍、紅花、茜など、染料も固定せずに使っており、素材によって出る色の違いを見ていただけるのは当工房の特徴だと思います。染めの基礎知識やプロセスをお伝えし、 自分で染める楽しさを味わっていただける講座となっています。

講習や大学の非常勤講師は父から引き継いだ仕事ですが、私は作品制作にも精力的に取り組んでおり、「銀座もとじ」という呉服屋さんで個展も開催させていただいています。

—活動をする上で大切にしていることは何ですか?

◯和樹先生

祖父の代から変わらずに大切にしているのは、技術やノウハウを全て公開する、ということです。「草木染」という名称も、祖父・斌(あきら)が名付け、「草木」という商標も取得していましたが、父・青樹(せいじゅ)が35年前程前に商標を更新せず、誰でも使えるようにしました。また、書籍でもその技術をすべて公開しています。私も日々染色の研究を行っていますが、新しい知識や発見は講座で皆さんと共有しています。自分たちだけで知識を抱え込んでいては、草木染は広がりません。植物や虫、貝、土などを使った染色技術は、昔の人たちが長い年月をかけて伝えてきたものです。調べれば調べるほど「人類って本当にすごいな」と感じます。それを研究しながら伝え、あとは後の人々が次の段階へと発展させてくれれば良いと思っています。

◯広樹先生

作品作りには「型染め」という技法をよく用いており、自然の形やリズムを模様にすることを大切にしています。通常はヘラや型紙を使って防染糊を置くのですが、私は刷毛を使い、石や竹などの自然の形や、かすみやズレもそのまま模様として活かしています。素材や作品に合わせて糊の塗り方や置き方も変え、一般的な草木染のイメージとは異なる、大胆で力強い作品を作り出しています。また、作業中は染料の量や染める条件を細かく記録しています。これは、後々リクエストがあった際に、できるだけ同じ色合いを再現できるようにするためです。

—伝統工芸である草木染ですが、現代ではどのような受け入れられ方をしていますか?

◯和樹先生

この工房を開いて約40年が経ちましたが、草木染はより幅広い層に受け入れられるようになったと感じています。以前は、講座に参加される方は主に作家志望の方が多かったのですが、最近では教育関係者や自然保全に関わる方々など、さまざまな分野の方々が草木染に興味を持ってくださるようになりました。

◯広樹先生

草木染という言葉自体が、より広く知られるようになり、「草木染を使ってみたい」、「体験してみたい」という方が増えているように感じます。最近では、建築会社からタペストリーの注文をいただいたり、採石場のギャラリーで展示をさせていただく機会もありました。また、先日大学で、学生たちに作品を作ってもらう講座を行いました。内容としては、作品を完成させるのではなく、制作のプロセスの中で試行錯誤を重ね、その結果を発表してもらうというもので、学生たちにはトライアンドエラーを通じて様々な発見をしてもらえたようです。私自身も、そうした試行錯誤を楽しみながら作品を作っているので、同じように感じてもらえたことが嬉しかったですね。

—改めて、草木染の魅力について教えてください

◯和樹先生

自然と共に暮らすことだと思います。私自身、幼い頃から父の仕事を見て育ち、さまざまな植物を育てたり、それをスケッチして図案を作ったりする姿に親しんできました。季節ごとに色とりどりの糸が風になびく風景は、今でも覚えています。草木染の色は本当に深みがあって、化学合成染料とは違う奥行きがあるんです。同じ素材と手順で染めても、決して同じ仕上がりにはならない。そんな自然と共に過ごせるこの仕事を選んで、本当に良かったと思います。

◯広樹先生

草木染の魅力は、プロセスそのものを楽しめることです。抽出しているときの香りや、色の変化、染める際の温度や感触など、すべての工程が豊かな体験なんです。植物を自分で刻んだり、染料を作ったりする過程で感じる自然の香りや手触りは、昔から変わらない魅力だと思います。

手仕事の“オトモ”

和樹先生

植物に触れることですね。庭や畑で種をまいたり、育てたりしている時間が一番リラックスできます。自分で育てた染料を使うと、染める時の気持ちも変わります。息抜きというよりは、仕事の延長になってしまいましたね(笑)

広樹先生

私は海や山に行くのが好きなので、時々出かけてはエネルギーをもらっています。それから、以前は砲丸投げをやっていたので、時々工房の庭で5キロのメディシンボールを投げて気分転換をしています。

(◇取材・文:辺見美咲 ◇イラスト・デザイン・編集:駒込〈スピパジャーナル編集部〉)

山崎和樹(やまざき・かずき)

草木染研究家/染色工芸家。草木工房(草木染研究所柿生工房)主宰。父・青樹のもとで草木染の研究を始め、1985年に草木工房を開設。草木染の色彩的特徴と風合いに関する研究で2002年学術博士取得(信州大学)。現在は講習会を中心に草木染の魅力を広める活動に力を入れている。著書に「草木染 四季の自然を染める」(山と渓谷社)など、多数。

草木工房HP

https://yamazaki-kusakizome.com/

山崎広樹(やまざき・ひろき)

草木染作家/草木染研究家。2013年より父・和樹が主宰する草木工房で草木染の研究を開始。2015年には「第18回岡本太郎現代芸術賞」に入選し、川崎市岡本太郎美術館や銀座もとじ、高崎市染料植物園等で多数の展示会を開催。現在も作品制作に取り組みながら、講習会を通じて草木染の魅力を広めている。

インスタグラム

@hiroki.kusakizome